2号機を組み立てた

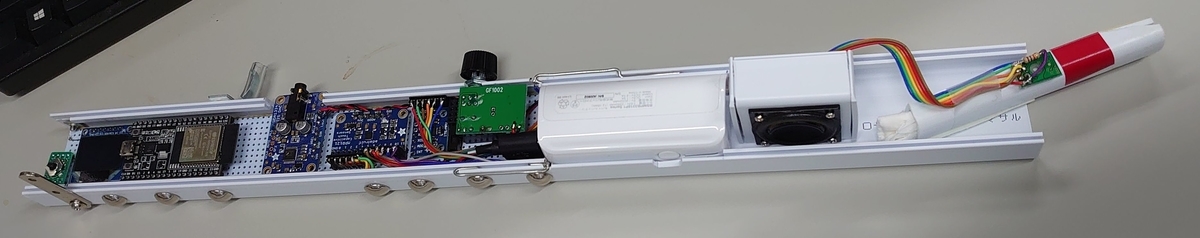

ウィンドシンセの2号機を組み立てを終えた。

使った部品

- RGB OLEDモジュール(秋月)

- ESP32 DevkitC 32E(秋月)

- UDA1334A I2SステレオDAC(SwitchScience)

- MPR121 静電容量センサ(SwitchScience)

- GY-521 加速度ジャイロセンサ(amazon)

- LPS33HW 気圧センサ(Strawberry Linux)

- PAM8403 オーディオアンプ(amazon)

- BF32S スピーカー(コイズミ無線)

- ジョイスティック(秋月)

- モバイルバッテリー(BUFFALO)

各部の説明

筐体は再びエムケーダクトの0号を。今回は縦向きに使ってみた。ふたの面に配線しなくてもいいので組み立てやすい反面、スピーカーの設置に困った。結局スピーカーは小箱に入れて両面テープで固定した。ダクトの切断・加工には超音波カッターを使った。溶かすように切断できるので便利。

バッテリーは本当はリチウムイオンとかリチウムポリマーを使いたかった。でも充電回路に自信がないので、ダクト幅に収まる小型のモバイルバッテリーを探して使った。

キーは画鋲、スズメッキ線、ホームセンターで売っているミニステーで作った。オクターブキーは横に並べてみた。左手親指の動きを小さくすればオクターブ変更時のピロ音がなくなるかな、という目論見。サムフックは100均のコードフックにシリコンチューブを巻いた。

マウスピースは以前作ったものをそのまま利用。気圧センサ+バイトセンサ。これはもうちょっとなんとかしたい。1号機は耳栓、2号機はティッシュの栓。少し格好悪い。他の人の開発事例を見るとこんな感じの気圧センサをシリコンチューブにつないでブレスセンスしている。このほうが信号線が長くならないのでよさそう。現在の信号線はI2Cで、MPR121・GY-521・LPS33HWをつないでいる。

重さは292g。1号機は電池なしで205gなので、ほぼバッテリー分だけ増加した。手持ちのアルトヴェノーヴァは283g、アルトリコーダーは203g。もう少し軽くしたい。